Клинтон поддержал идею, предложенную в июне Кристофером Браунфилдом (Christopher Brownfield). Браунфилд раньше служил в качестве офицера на ядерной подводной лодке, он также принимал участие в войне в Ираке (вызвался добровольцем в 2006 году), а в настоящее время он является научным сотрудником Колумбийского университета и занимается вопросами ядерной политики. Он принадлежит к большому числу ученых, теории которых не основаны на использовании ядерного заряда, хотя он некоторое время и рассматривал подобного рода вариант. Он предлагает использовать обычные вещества для «внутреннего взрыва» скважины, а затем завалить это место дробленой горной породой для того, чтобы либо полностью ликвидировать пробоину, либо поставить выброс нефти под контроль. «Это все равно, что встать на поливочный садовый шланг для того, чтобы его перегнуть, - отмечает Браунфилд. – Может быть, это полностью не перекроет поток выливающейся нефти, но в любом случае значительно его сократит».

Взрывы из прошлого

Использование ядерных взрывов в мирных целях занимало важное место во время холодной войны и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе. В середине прошлого столетия обе страны руководствовались желанием каким-то образом смягчить имидж того вида оружия, которому тогда отдавалось предпочтение.

У Вашингтона были большие планы относительно мирного использования ядерных взрывов при строительстве дополнительного Панамского канала, для прокладывания федеральных автодорог через горные массивы в пустыне Мохаве (Mojave Desert), а также для соединения водоносных горизонтов в Аризоне. Однако эти экспериментальные планы не были реализованы, так как власти стали узнавать тогда больше об экологической опасности при проведении наземных взрывов.

Советская программа, известная как «Ядерные взрывы в мирных целях», была запущена в 1958 году. В рамках этой программы было запланировано проведение 124 ядерных взрывов для таких целей как строительство каналов и водохранилищ, создания подземных хранилищ для природного газа и токсичных отходов, для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а также для ликвидации утечек газа. Окончательно от этой программы отказался Михаил Горбачев в 1989 году.

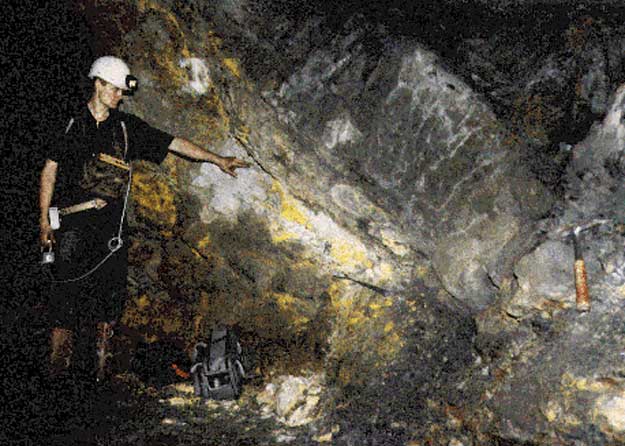

Советы впервые использовали ядерный взрыв для ликвидации утечки природного газа в 1966 году. На крупном месторождении Уртабулак в Узбекистане произошел пожар, который не удавалось погасить с течение трех лет. Тогдашний министр легкой промышленности Ефим Славский (министр среднего машиностроения – прим. перев.), желая сохранить ценные запасы природного газа, приказал инженерам-ядерщикам использовать в этих целях самое мощное устройство из их арсенала.

«Министр сказал: «Сделайте это. Погасите огонь. Взорвите бомбу», - вспоминает Альберт Васильев – молодой инженер и восходящая звезда этого проекта, который в настоящее время преподает в Технологическом институте им. Ленина в Москве (Альберт Васильев – заместитель директора Научно-исследовательского института энерготехники им. Н.А. Доллежаля и директор международного центра по экологической безопасности – прим. перев.)

Васильев не без гордости вспоминает о тех технологиях, которые использовались в рамках этого проекта. «Взрыв проводился глубоко в земле, - вспоминает он. – Мы сдавливали трубу, ломали ее и она разрушалась». Васильев считает, что с помощью произведенного взрыва удалось перекрыть скважину на месторождении Уртабулак, и на том месте остался только пустой кратер.

Просто делать свою работу

Всего Советы произвели пять ядерных взрывов для ликвидации аварий на газовых скважинах, из которых три или четыре оказались успешными, в зависимости от того, кто вам об этом рассказывает. «У них это неплохо сработало, - отмечает Нордайк, составивший в 2000 году подробный отчет о проведенных в Советском Союзе взрывах. – Нет оснований говорить о том, что это не получится (в Соединенных Штатах)».

Однако не все проходило гладко. Васильев признает, что в программе было «два сбоя». Последний взрыв в 1979 году был произведен недалеко от украинского города Харьков. «Ближайшие дома находились на расстоянии 400 метров, - вспоминает Васильев. – То есть нужно было произвести самый маломощный взрыв. Строения и даже уличные фонари тогда не пострадали». К сожалению, малая мощность заряда не позволила перекрыть скважину, и газ тогда вновь вырвался на поверхность.

Научный сотрудник Московского инженерно-физического института Александр Колдобский настаивает на том, что произведенные в мирных целях ядерные взрывы были безопасными. Люди, которые работали рад реализацией этой программы, «были блестящими специалистами», подчеркивает он. «У них была такая культура безопасности, которая не допускала использования выражения «может быть» и принимала только такие слова как «обязанность» и «инструкция». Любое отступление от этих правил в ядерных технологиях является преступлением».

Вместе с тем он признает, что «существовали различные сценарии того, что случится после взрывов». Во время взрыва в 1972 году на газовом месторождении в Туркменистане, в подготовке которого он принимал непосредственное участие, «запах был просто ужасный», - отмечает он. – А ветер дул в сторону ближайшего города». Его тонкие губы складываются в улыбку, словно отказываясь продолжать рассказ.

Колдобский отметает любые домыслы о страхе или эмоциях при взрыве бомбы. «Я ничего не чувствовал. Я просто делал свою работу».

Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием